「風が吹くだけで痛い」と形容される痛風。現代では生活習慣病の代表のように語られますが、実はこの病気には人類の進化の歴史が深く関わっています。なぜなら、痛風の原因となる「尿酸」を処理できない体質は、人間がたどってきた進化の道のりの結果だからです。では、なぜ私たち人間はそんな“壊れた体”を受け継いでしまったのでしょうか?

尿酸とウリカーゼ酵素

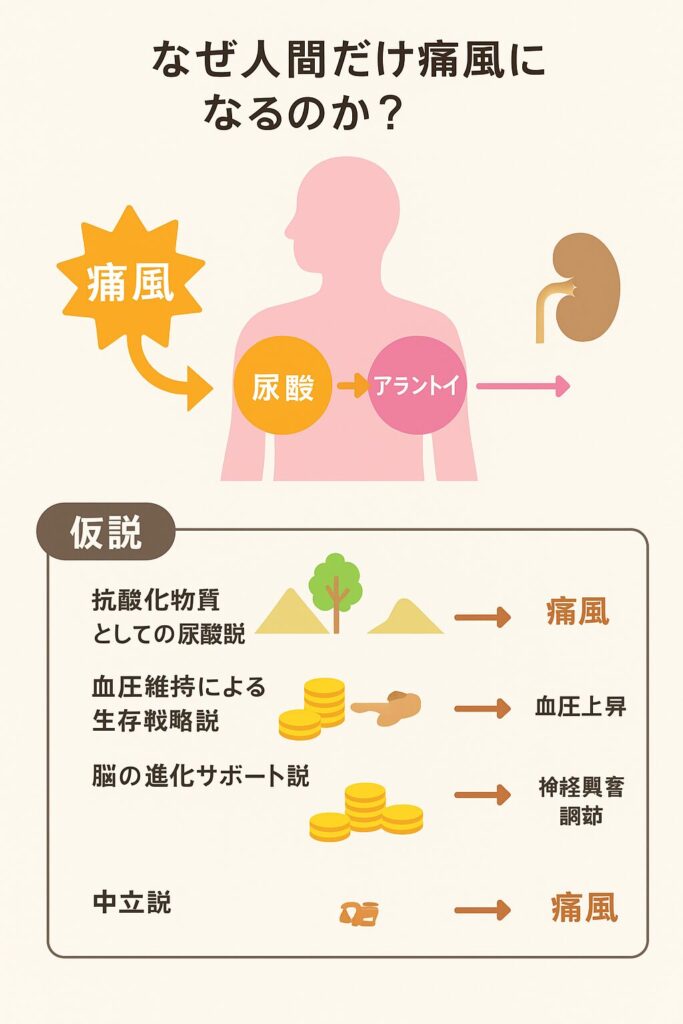

多くの哺乳類は、体内でプリン体を分解すると尿酸を生成します。しかし、通常は「ウリカーゼ」という酵素を使って、尿酸をさらに分解し、アラントインという水溶性の物質に変えて排出します。

ところが、人間やチンパンジー、ゴリラなどの類人猿には、このウリカーゼ遺伝子が機能していません。そのため、血液中の尿酸値が高くなりやすく、尿酸結晶が関節に沈着すると痛風を発症してしまうのです。

つまり、痛風は「ヒトという種に特有の代謝の弱点」だと言えます。では、なぜそのような遺伝子欠損が進化の過程で残ってしまったのでしょうか。

仮説① 抗酸化物質としての尿酸

最も有力とされるのは、「尿酸を抗酸化物質として利用する」仮説です。人間を含む霊長類は、進化の過程でビタミンCを合成する能力を失いました。本来ならビタミンCは強力な抗酸化物質として体を守りますが、その代わりに血中尿酸濃度を高めることで、酸化ストレスから細胞を防御していたのではないかと考えられます。

実際、尿酸は血液中で強力なフリーラジカル消去能を示し、脳や血管の保護に働くことが知られています。つまり「尿酸はビタミンCの代役」として進化的に有利に働いた可能性があるのです。

仮説② 血圧維持による生存戦略

もうひとつの仮説は「血圧維持説」です。人類の祖先が暮らしていた数百万年前のアフリカは、気候が乾燥し、塩分や水分の確保が難しい環境でした。低血圧や脱水は命に直結するリスクでしたが、尿酸には血圧を上げる作用があることがわかっています。

もし尿酸値が高い体質の個体がいれば、血圧を保ちやすく、脱水や飢餓に強く生き延びることができたはずです。現代では「高血圧のリスク」として不利に働きますが、当時の環境ではむしろ有利な体質だったと考えられます。

仮説③ 脳の大型化を支えた?

さらに興味深いのは「脳進化サポート説」です。尿酸は神経伝達や興奮性シグナルに影響を及ぼし、脳機能に関与している可能性が指摘されています。人間は進化の過程で急速に脳を大型化させましたが、そのプロセスを支えるために尿酸の存在が役立ったのではないかという考えです。

実際、パーキンソン病など神経変性疾患のリスクと尿酸値の関係を調べた研究では、尿酸がある程度神経を保護する可能性が示されています。脳の発達に有利だった副作用として、痛風が“進化の代償”として残ったのかもしれません。

仮説④ 中立的な変異

一方で、「特に有利でも不利でもなかったため残った」という中立説もあります。ウリカーゼ遺伝子の機能喪失は1500万年前頃に起きたと推定されていますが、その時代の食生活や寿命では、高尿酸血症による不利益が表に出なかったと考えられます。淘汰されるほどの不利がなかったため、そのまま子孫に受け継がれ、現代社会の食環境になって初めて「痛風」という形で表面化した、というわけです。

進化の武器が、現代ではリスクに

以上のように、人間が尿酸を分解できない理由には複数の仮説がありますが、共通しているのは「かつては生存に有利だったものが、現代では不利に働いている」という点です。

進化は常に「その時代の環境に適応すること」であり、未来にどんなリスクを残すかまでは考慮していません。狩猟採集時代に生存を助けた尿酸は、飽食と長寿の時代においては痛風や高血圧、腎障害の原因となってしまったのです。

終わりに

痛風は単なる生活習慣病ではなく、人類進化の歴史に根ざした“宿命的な病”とも言えます。なぜ人間だけが痛風になるのかを考えるとき、そこには「進化の知恵」と「進化の代償」の両方が隠れています。

私たちの体質は、何百万年も前の環境に合わせて形づくられたものであり、現代社会の食生活や寿命の延伸はその想定を超えてしまったのです。

つまり、痛風とは「進化の副産物」として人類が抱え込んだ宿命的な病気なのです。

現在、にほんブログ村の閲覧ランキングに挑戦中!ぜひ下のバナーをポチッと応援お願いします👇

コメント